Peringatan 25 Tahun Pembredelan Tempo

Seperempat abad lalu, Tempo ditutup penguasa negeri ini. Rezim Orde Baru menilai pers bebas mengganggu stabilitas sosial dan politik Indonesia. Ikuti kisah kebangkitan Tempo dari jerat bredel menjadi salah satu media paling berpengaruh dewasa ini.

Pada 21 Juni 1994, tepat 25 tahun yang lalu, pemerintahan Presiden Soeharto membredel majalah Tempo, Editor dan tabloid Detik. Namun, alih-alih menjadi titik nadir sejarah pers Indonesia, momentum itu malah menjadi tonggak awal perlawanan memperjuangkan kebebasan pers.

Keputusan pemerintah menutup majalah Tempo, Editor dan Detik diumumkan Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Kementerian Penerangan, Subrata, atas nama Menteri Penerangan Harmoko. Pemerintah Orde Baru beralasan pemberitaan Tempo mengenai indikasi korupsi dalam pembelian kapal perang eks Jerman Timur bisa membahayakan stabilitas nasional.

Penutupan media massa oleh pemerintah kala itu adalah hal yang lazim dilakukan. Sejak era kemerdekaan, pembredelan media sudah beberapa kali terjadi. Pada 1949 misalnya, sebuah harian berhaluan kiri di Yogyakarta ditutup akibat pemberitaannya dinilai terlalu kritis pada Presiden Soekarno.

Pada 1960, sekitar 40 media yang dinilai bersimpati pada ideologi kiri, dicabut izin terbitnya. Setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan pada 1966, tak kurang dari 46 media kiri menyusul ditutup.

Setelah Orde Baru berkuasa, hubungan antara pers dan Presiden Soeharto sempat mengalami bulan madu. Pers bisa bebas memberitakan apa saja, tanpa harus khawatir pada sanksinya. Namun masa ini berlangsung singkat.

Pada 1972, gelombang pembredelan dimulai lagi ketika pemerintah menutup tabloid mingguan Sendi yang dikelola mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pemicunya adalah liputan media itu yang dengan berani mengulas proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dan peran istri Presiden, Tien Soeharto, di balik rencana itu.

Setahun kemudian, giliran harian Sinar Harapan yang dilarang terbit karena media itu berani menganalisa rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum dibahas di DPR.

Sejak itu, tabiat Orde Baru dalam menghadapi pers yang kritis dan independen, mulai mirip dengan pendahulunya. Ancaman penutupan, pembredelan dan kooptasi mulai jadi makanan sehari-hari wartawan.

Pada 1974, setelah aksi demonstrasi yang berujung rusuh di Jakarta --yang belakangan dikenal dengan sebutan peristiwa Malari-- pemerintah menutup 12 media massa. Empat tahun kemudian, pada 1978, menyusul serangkaian aksi unjuk rasa di berbagai kampus yang menolak kebijakan normalisasi kehidupan kampus, lagi-lagi pemerintah menutup 14 koran dan pers mahasiswa.

Seiring dengan konsolidasi kekuasaan Orde Baru, perilaku represif pemerintah pada mereka yang berani kritis dan independen, makin menjadi-jadi. Pada 1987, Harian Prioritas ditutup, setelah setahun sebelumnya harian Sinar Harapan ditutup untuk kesekian kalinya.

Gelombang pembungkaman itu terus terjadi di negeri ini, tanpa ada upaya konkret untuk menghentikan semua itu. Baru pada 21 Juni 1994, untuk pertama kalinya dalam sejarah, wartawan melawan.

Tempo menolak keputusan pembredelan dengan menggugat pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketika itu, tanpa diduga, hakim Benyamin Mangkoedilaga memenangkan Tempo.

Suara Mereka Yang Dibungkam

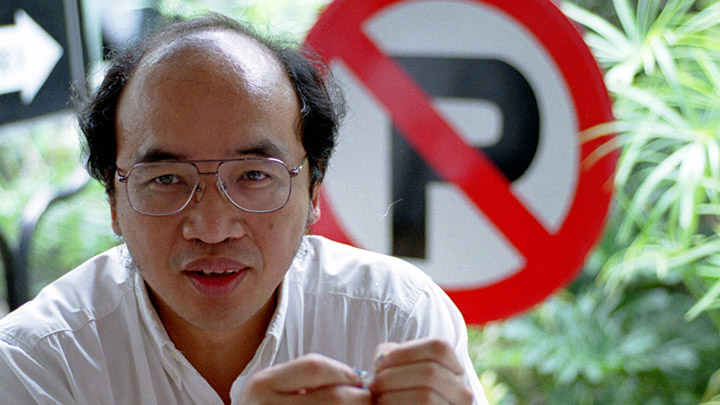

Mantan Pemimpin Redaksi Tempo Bambang Harymurti masih mengingat peristiwa 25 tahun lalu itu. Saat pembredelan itu tersiar, ia tengah berada di Amerika Serikat. “Antara sedih dan marah,” kata Bambang saat dihubungi Tempo, pada Rabu 21 Juni 2017. BHM, panggilan akrab Bambang Harymurti, menceritakan saat itu sejumlah karyawan tampak menangis.

Bersama dengan pendiri Tempo, Goenawan Mohamad, mereka berkukuh tidak akan tinggal diam merespons sikap sepihak pemerintah tersebut. BHM menceritakan saat itu suasana kantor riuh, ramai. Goenawan Mohamad menyampaikan pidatonya pascapembredelan. Ia masih teringat dengan kata-kata Goenawan Mohamad. “Kita boleh kalah, tapi tidak boleh takluk.”

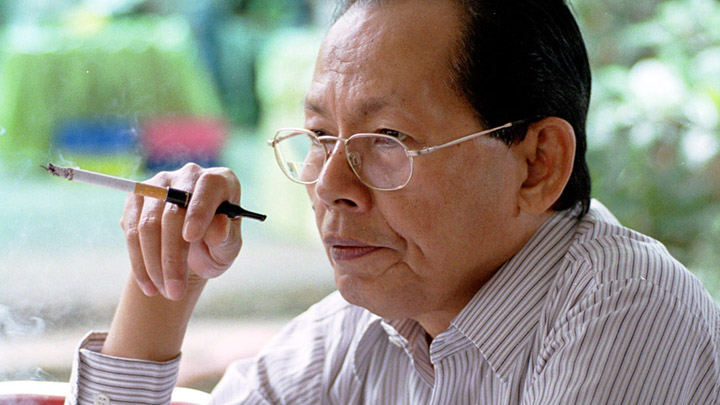

Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1966 dan juga salahsatu evaluator sikap pemberitaan Tempo, (alm) Rahman Tolleng, menilai pembredelan Tempo menunjukkan sikap kritisnya sebagai media.

“Masih bisa dianggap bahwa dia bisa bertahan sebagai pers yang kritis,” kata Rahman Tolleng ketika diwawancarai beberapa tahun silam. Dia ikut membentuk Forum Demokrasi (Fordem) bersama Abdurrahman Wahid pada awal 1990-an.

Sebelum 21 Juni 1994, Majalah Tempo pernah juga dibredel pada 12 April 1982. Tempo, yang saat itu berusia 12 tahun, dibredel oleh Departemen Penerangan melalui surat yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo. Dalam suratnya, Tempo dianggap telah melanggar kode etik pers. Ide pembredelan itu sendiri datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang saat itu dipimpin oleh Harmoko, wartawan Pos Kota.

Diduga, pembredelan tersebut terjadi karena Tempo meliput kampanye partai Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta, yang berakhir rusuh. Presiden Soeharto, yang notabene motor partai Golkar, tidak suka dengan berita tersebut.

Untuk mengenang kembali peristiwa pembredelan 25 tahun lampau, Goenawan Mohamad menulis sekelumit memorinya di jejaring media sosial Facebook. Atas seizinnya, tulisan ini dimuat kembali di sini:

21 Juni 1994. Rezim Suharto melarang majalah Tempo terbit — dan tak ada tanda ia bisa terbit lagi. Pembreidelan di awal 1990-an berlaku buat seterusnya; suratkabar atau majalah hanya diizinkan terbit kembali jika memenuhi sejumlah syarat kepatuhan — dan harus dengan nama baru.

Beberapa tahun sebelumnya, Tempo juga pernah dibredel, tapi waktu itu ada celah untuk terbit kembali dengan nama yang sama. Kami bisa bekerja kembali setelah beberapa bulan ditutup.

Tahun 1994, tak ada jalan balik.

27 Juni, enam hari setelah pembreidelan, di hari Minggu, Pemimpin Umum kami, Erik Samola, diberitahu untuk bertemu dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, jenderal menantu Presiden Suharto.

Jelas, ini bukan undangan untuk sekedar minum kopi. Hashim tak kenal Samola, dan agaknya tak kenal siapapun di dalam Tempo. Apa di balik semua ini — saya dan kawan-kawan hanya bisa menduga: Hashim hanya jadi utusan Prabowo. Dan Prabowo waktu itu tak terpisahkan dari Suharto dan seluruh aparat represinya.

Pak Samola — yang dalam keadaan sakit, dan tak bisa bicara — didampingi isterinya, Doke, dan dua anggota pimpinan Tempo yang lain, Haryoko Trisnadi dan Mahtum. Mereka bertemu di salah satu ruangan di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan). Waktu itu sudah pukul 21:00.

Saya dan pimpinan Tempo yang lain tidak termasuk yang diundang. Tapi malam itu saya dan Wakil Pemimpin Redaksi Fikri Jufri ada di salah satu restoran Hilton.

Apa yang berlangsung dalam pertemuan dengan Hashim itu kemudian diceritakan Mas Haryoko yang jadi juru bicara Tempo dengan disaksikan Ibu Doke Samola.

Hashim mengatakan kepada pimpinan tertinggi Tempo, Erik Samola, bahwa ia bisa menghidupkan kembali Tempo jika ia “diberi mandat penuh oleh para share holder”.

Yang dimaksudkan Hashim, ia akan membentuk satu tim yang akan mengangkat pemimpin redaksi dan menyeleksi siapa saja yang bisa masuk dalam jajaran redaksi.

Haryoko bertanya, apakah pemimpin redaksi yang akan diangkat tim Hashim itu orang dari luar atau dari dalam Tempo.

Itu tergantung dari seleksi, jawab Hashim. Kalau orang dalam Tempo tidak ada yang memenuhi syarat yang ditetapkan tim, akan diambil orang dari luar.

Mas Haryoko menjawab (tentu saja dengan halus) bahwa sulit jika orang luar yang diangkat. Sebab di Tempo sudah ada mekanisme pergantian jabatan.

Hashim rupanya tidak tahu bahwa berbeda dari umumnya media lain waktu itu, dalam Tempo ada jenjang karir, pelatihan, evaluasi serta proses pengangkatan yang transparan bagi semua karyawan (sebagian saham Tempo milik karyawan).

Haryoko mencoba berdiskusi dengan dasar itu, tapi akhirnya Hashim mengucapkan kata-kata yang diingat terus oleh Haryoko sampai sekarang:

“Bapak boleh jadi seorang negosiator yang ulung, tapi dalam hal Tempo, tidak perlu ada negosiasi. Ijin terbit Tempo sudah dicabut. Kalau mau bisa hidup lagi ya (jalannya) tadi seperti saya katakan.”

Dalam ingatan Doke Samola, Hashim juga mengatakan, Tempo bisa terbit lagi bila semua Direksi diganti.

Haryoko pun menjawab Hashim: “Kami mesti rundingkan dulu dengan rekan-rekan pimpinan yang lain.”

Hashim: “Harus cepat. Saya besok pergi ke luar negeri.”

Ia memberi waktu sampai pukul 8:00 pagi esok harinya.

Erik dan Doke Samola, Haryoko dan Mahtum segera meninggalkan ruangan. Tak jauh dari lobby hotel, mereka bertemu dengan saya dan Fikri. Saya usulkan agar ada rapat darurat malam itu juga — meskipun sudah tengah malam.

Pertemuan berlangsung di rumah saya.

Kami memang dihadapkan pada pilihan yang sulit — ini sama halnya dengan menghadapi sebuah ultimatum. Jika kami tolak usul Hashim, Tempo akan mati selama-lamanya. Jika kami terima....

Di masa rezim Suharto, memimpin sebuah suratkabar — yang hanya bisa hidup bila punya izin dari penguasa — ibarat menjadi kapten pilot dalam sebuah penerbangan yang dibajak. Pembajaknya sudah siap meledakkan pesawat, semua penumpang akan tewas, jika sang pilot salah mengambil langkah. Demikian juga dengan suratkabar: jika pemimpinnya tak mematuhi titah penguasa, suratkabar akan dihabisi. Banyak korban akan jatuh: kehilangan kerja atau putus karir, dan mungkin jadi pariah politik.

Waktu Tempo dibreidel pertama kalinya, saya jadi kapten pilot yang memutuskan untuk berkompromi dengan pemerintah — yang sebenarnya tak mau bersikeras, karena para pejabat eselon kedua di Departemen Penerangan sendiri waktu itu tak yakin bahwa Tempo harus dibreidel.

Tanggal 27 Juni malam itu, di depan “ultimatum” yang disampaikan Hashim, dorongan hati saya: menolak.

Pilihan yang ditawarkan Hashim bagi saya sebuah kesewenang-wenangan, sama dengan pembreidelan itu sendiri. Saya marah dalam hati, dan saya merasa malu untuk menyerah kepada pameran kekuasaan itu. Waktu itu yang keras dalam pikiran saya: jika saya menyerah, saya tak akan dapat berhadapan muka dengan kedua anak saya. Mereka dibesarkan dengan cerita tentang kakek mereka yang, sekian puluh tahun yang lalu, ditembak mati tentara pendudukan Belanda.

Ya, saya harus menolak.

Maka saya terharu dan bangga: dengan tanpa perdebatan, malam itu pimpinan Tempo (termasuk lapisaan yang lebih muda: Yusril Djalinus, Zulkifly Lubis, Mahtum) menolak ultimatum Hashim.

Saya terutama terharu melihat Pak Samola: dalam keadaan sakit, ia dihadapkan kepada pilihan yang sangat berat. Saya lihat ia beberapa kali menyandarkan dahinya ke pigura lukisan Nashar di tembok. Saya memeluknya.

Saya tahu: ini keputusan dalam arti yang sebenarnya —sebuah loncatan ke dalam gelap. Tempo akan mati selamanya, sepanjang rezim Suharto dan kroninya berkuasa — dan waktu itu, mustahil rasanya Suharto dan sistem otoriternya akan jatuh.

Lalu apa setelah keputusan itu? Saya tak tahu. Tak ada Plan B. Saya kira, teman-teman saya malam itu juga tak tahu.

Yang memberatkan hati saya: bagaimana nasib sekitar 200 karyawan Tempo nanti? Adilkah mereka tak diajak bicara untuk keputusan kami — meskipun memang tak ada waktu untuk berkonsultasi dengan mereka? Tapi tidakkah sejak mula mereka sadar, atau diharapkan sadar, bahwa bekerja di dunia jurnalisme di dalam sistem politik yang represif mau tak mau harus siap kehilangan kerja, bahkan kehilangan kemerdekaan? Sebelum Tempo, sudah banyak koran dimatikan.

Setidaknya, malam itu kami sedang tak ingin kehilangan harga diri.

Beberapa minggu kemudian Sarwono Kusumaatmaja, salah satu dari menteri yang diam-diam menunjukkan simpati kepada Tempo, mengundang saya makan di rumahnya. Setelah hidangan diangkat, ia bertanya, kenapa saya melawan. Saya jawab, tanpa berpikir lama, dalam bahasa Inggris: “It is about self-respect.”